住宅購入予算を決める基準

- 詳細

- 親カテゴリ: 住宅ローンの基礎知識

- カテゴリ: 住宅ローンの計算方法と相場

- 作者: 住宅ローン比較

- 参照数: 20245

住宅購入予算を決める基準

住宅購入の予算を決める基準となるのは購入者本人や配偶者の収入を合算した「世帯年収」が大きな判断材料になります。ここでは住宅購入予算の決め方について解説します。

住宅購入予算は、毎月の手取りの「世帯収入」によって変動する

住宅を購入する予算というのは、毎月の収入に応じて変わってきます。

毎月の収入に対して、どのくらいローン返済にまわせるのか?を表す指標を「返済負担率」と言いますが、一般的に

- 25%が平均

- 20%は堅実返済(返済が楽)

- 30%はやや高望み(返済負担が大きい)

と考えるのです。

例えば、毎月の手取りの世帯収入が30万円の場合

- 30万円 × 25% = 7.5万円

つまり、毎月の返済額が7.5万円の住宅ローンであれば収入に対しての割合は平均的な住宅ローンを組んだということになります。

- 30万円 × 30% = 9.0万円

「返済負担率」が30%とやや高めの設定にすれば、毎月9万円の返済の住宅ローンまで視野に入れられることになります。

では、いくらの住宅まで購入することができるの?

実は、これを決めるためには「金利」と「返済期間」というものを考える必要があります。

同じ毎月の返済額7.5万円の住宅ローンを探そうとしても、「金利」と「返済期間」によっては借りられる金額というのは、変わってくるのです。

- 金利 0.6% 借入期間 35年 であれば2850万の借入でも毎月の返済額は約7.5万円ですし、

- 金利 2.0% 借入期間 20年 であれば1500万の借入でも毎月の返済額は約7.5万円なのです。

同じ毎月の返済額7.5万円の住宅ローンなのに「金利」と「返済期間」によっては1000万円以上も住宅購入予算に差が開いてくるのです。

住宅購入予算にも関係する住宅ローンの借入可能額と「金利」「返済期間」の関係

1.返済期間

返済期間は長くすればするほど毎月の返済額は減少しますが、完済までの総返済額が大きくなってしまいます。一方、返済期間を短くすれば毎月の返済額は増加しますが、完済までの総返済額は抑えられます。返済期間を長く設定できるのであれば住宅購入予算を増やすことも可能なのです。

- 返済期間を長く設定する → 住宅購入予算が増える

- 返済期間を短く設定する → 住宅購入予算が減る

2.金利

金利が高ければ支払う利息額は増えてしまい、毎月の返済額も大きくなってしまいます。逆に金利が低ければ支払う利息額は抑えられるため、毎月の返済額も抑えることが可能になります。ただし、注意が必要なのは変動金利を選ぶ場合は将来の金利上昇についても検討する必要があります。

- 金利が低い → 住宅購入予算が増える

- 金利が高い → 住宅購入予算が減る

住宅購入予算の決める手順

上記を踏まえて、住宅購入予算を決める手順は

1.手取りの月収から返済可能な毎月の返済額を決める

※返済負担率は、20%~30%の間で、収入に対しての割合をどうするか?家計の状況や将来のライフプランに合わせて決めましょう。平均値は25%です。

- 例:30万円 × 25% = 7.5万円

2.「変動金利」と「全期間固定金利」の住宅ローンの一番安い金利をピックアップする

2014年4月の場合

- 「変動金利」 ソニー銀行 0.599%

- 「全期間固定金利」 フラット35 1.75%

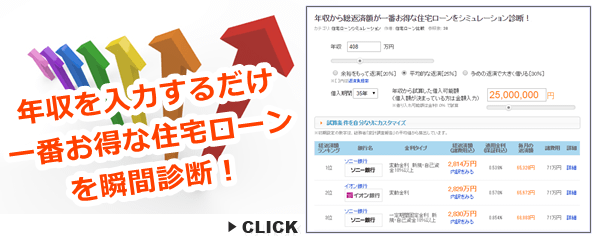

3.シミュレーターを利用して毎月の返済額に合わせた借入可能額を算出する

当サイトのトップページ下部にある「新規借入/借換えシミュレーション」を利用して借入可能額を算出します。金利と借入可能額を入れると毎月の返済額が算出されますので、毎月の返済額が目的の金額になるラインを探しましょう。この時、「返済期間」は長めの35年と短めの25年の両方を算出すると良いでしょう。

- 「変動金利」:0.599% 「返済期間」:35年 → 2850万円

- 「変動金利」:0.599% 「返済期間」:25年 → 2100万円

- 「全期間固定金利」:1.75% 「返済期間」:35年 → 1820万円

- 「全期間固定金利」:1.75% 「返済期間」:25年 → 2350万円

4.この中から理想に近い住宅ローンのプランを選びます。

金利上昇リスクが不安であれば、全期間固定金利を選びますし、住宅購入予算が物足りないと思えば、変動金利で35年の借入にすれば2850万円まで借りることができる計算になるのです。