インフレターゲットの影響

- 詳細

- カテゴリ: 住宅ローンの達人が教える

- 作者: 住宅ローン比較

- 参照数: 11934

インフレターゲットの住宅ローンへの影響

自民党安倍政権で、注目されているのがインフレターゲット。しかし、いまいちわからないのが、インフレターゲットと住宅ローンの金利の関係である。今回は、インフレターゲットと金利の関係を取り上げる。

インフレターゲットによる住宅ローンの影響とは

住宅ローンの金利には、長期固定金利、短期固定金利、変動金利があり、連動するものが違います長期固定金利や10年を超える短期固定金利では、「10年物国債」の金利に連動します。また、変動金利や10年未満の短期固定金利では、銀行が企業に1年未満の期間で資金供給する「短期プライムレート」通常「短プラ」に連動します。

また、おさえておきたいのは、日銀は2%のインフレターゲットを目標におきました。では、日銀はどうやって、物価を2%引き上げるのでしょうか?日銀の取る方法は単純で、国債を買い取る動きを加速させ、ゼロ金利政策を続けるのです。日銀が国債を買い取れば、日本の中で流通する通貨が増えるので、通貨が増えれば、必然と通過の価値が下がり、その分物価が上昇するのです。

これを量的緩和といいます。

日銀が国債を買い取ると国債の信用が下がり、国債の価格は下がります。また、国債の価格が下がるということは、国債に高めの金利を設定することになり、逆に国債の金利が上がることになるのです。つまり、量的緩和によって、国債の金利が上がるということは、住宅ローンの長期金利も上がるということにつながるのです。つまり、長期固定金利の住宅ローンに関しては、遅いか、早いかは別にして、金利は上昇傾向にむかうのではないでしょうか。

では、変動金利はどうでしょうか。変動金利は、企業への資金の貸出金利に連動します。今も政府は日銀が各銀行に貸し出す金利ををほぼゼロに近い状態にするゼロ金利政策を続けています。これが続く限り、銀行は企業に低い金利で資金を供給できるため、連動して変動金利の金利も下がるのです。つまり、インフレターゲットをこなっても、企業の収益構造が変わって好景気と呼べる状態になるまで、ゼロ金利政策はつづくのではないかと思われます。企業の収益構造があがれば、必然と個人の給与があがります。そのタイミングで、ゼロ金利政策が打ち切られ、変動金利が上昇しても、給与も同時に上がっているので、返済に困らないという状況が想定されます。

しかし、日本の企業の収益構造が良くなったとして、企業は本当に社員の給与に還元するのか。ここが肝ともいえるでしょう。人口が減る日本よりも、その収益分を海外への投資に向けたとしても決して驚くことではありません。

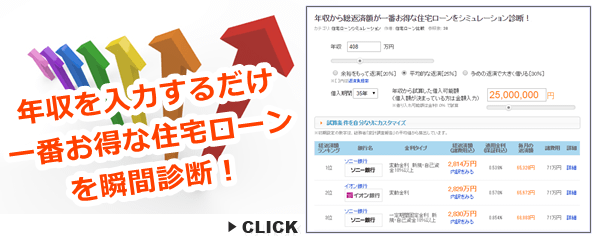

インフレターゲットにより、本当に個人の給与まで上昇する局面になるのか、どうか。これが住宅ローン選びにも重要な見極めポイントといえるでしょう。不安であれば、今のうちに長期固定金利を検討すべきでしょうし、好景気にならない限り金利が大きく上がらないなら今の負担軽減を重視したいと、1%を切る変動金利という選択肢もあるでしょう。

どのみち、このインフレターゲットが1、2年ですぐに結果がでる政策ではなく、日銀も期限を決めずに目標を定め、目標達成も難しいと発表するような政策なので、ここ数年の間は今の金利状態が続くのではないかと予想されます。