住宅ローン「変動金利」の特徴・メリットデメリット・リスク

- 詳細

- 親カテゴリ: 住宅ローンの基礎知識

- カテゴリ: 住宅ローンの種類やサービス

- 作者: 住宅ローン比較

- 参照数: 120090

住宅ローン「変動金利」の特徴・メリットデメリット・リスク

住宅ローンでは、ネット銀行が台頭してから「変動金利」が一番人気となっています。今回は住宅ローン「変動金利」の特徴・メリットデメリット・リスクについて解説します。

住宅ローンの変動金利は、景気動向に応じて金利が変動する金利タイプです。

金利が変動する仕組みは

銀行が設定する基準金利に連動して金利が変動することになります。

住宅ローンでは

- 基準金利(店頭表示金利):住宅ローンの定価のこと

- 優遇金利(実行金利・適用金利):定価から割引されて実際に適用される金利のこと

です。

変動金利の場合に限りませんが

- 基準金利(店頭表示金利):2.475%

- 金利の引き下げ幅(優遇幅):-1.850%

- 優遇金利(実行金利・適用金利):0.625%

という関係になります。

変動金利の場合は、金利の引き下げ幅(優遇幅)は一定ですので

基準金利(店頭表示金利)が変動すると、それがそのまま優遇金利(実行金利・適用金利)の変動

ということになります。

では、基準金利(店頭表示金利)はどうやって変動するのか?というと銀行次第ということになります。

銀行が

- 日銀が民間銀行へ融資するときの「政策金利」

- 銀行同士で資金調達するときの「無担保コールレート」

- 企業へ1年未満の短期融資をするときの最優遇金利「短期プライムレート」

- 「10年もの国債金利」

- 競合他社の金利設定

- ・・・

などの金利を総合的に勘案して決定します。

簡単に言えば

- 好景気 → 金利上昇

- 不景気 → 金利低下

となります。

変動金利のルール

変動金利を変動させるときにはいくつかのルールがあります。

- 返済額の変更は5年ごとに行う

- 返済額の上昇率は最大125%以内

- 金利の見直しは年2回(半年に1回)

というルールがあるため、政策金利が急上昇して、住宅ローン金利も急上昇しても、返済額は1.25倍までしか上がりません。

これは、返済負担が急激に上昇しないというメリットでもある一方、金利自体は上がっていて、返済額に限度があるので、元本の返済がなかなか進まない状況に追い込まれてしまうということにもなります。

変動金利のルールには、一長一短があるので注意が必要です。

変動金利のメリット

ベースの金利が低金利

ベースの金利が低金利であることが変動金利の最大のメリットです。

例:2017年11月の三菱UFJ銀行の住宅ローン金利

- 変動金利:年 0.625% ~ 年 0.775%

- 固定10年:年 1.40% ~ 年 1.55%

- 固定31年~35年:年 1.39%

となっています。

変動金利は、当初固定金利や全期間固定金利の半分以下の金利設定であることがわかります。

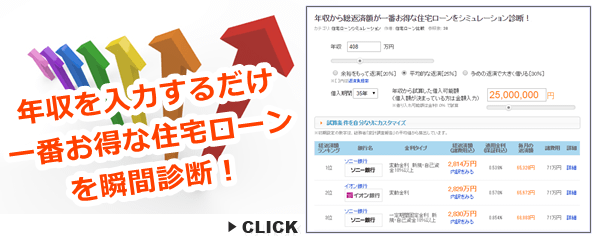

総返済額を計算してみれば、これだけ金利に差があると500万円以上の差が出てくることがわかります。

金利が上昇しなければ「変動金利が一番お得」なのです。

変動金利のデメリット

金利上昇リスクがある

変動金利は金利上昇リスクがあることが最大のデメリットであり、リスクです。

0.数%の金利変動であれば、それでもベースの金利が低金利のメリットの方が強いのですが

1990年代後半のバブル時代には、変動金利は6.0%前後に設定されていました。

2015年以降の変動金利は、0.5%前後の設定です。

もし仮に、バブル時代のような好景気が再来したとしたら、金利は6.0%とは言わないまでも、3.0%ぐらいまではすぐ上昇してしまうはずです。

こうなると、先ほどの計算は逆転します。

変動金利の方が500万円ぐらい総返済額が高くなってしまうのです。

返済額上昇制限ルールはマイナスにも働く

前述した通りで、

- 変動金利の金利は上昇しても、返済額は5年ごとにしか見直しません。

- 変動金利の金利は上昇しても、返済額は5年ごとに最大125%しか上がりません。

これは一見、ありがたいルールに見えてしまいますが、変動金利は上昇しているのです。利息負担は大きくなっているのに返済額の上昇に制限があるのですから、最悪の場合は返済しても、利息を賄えない状態もありうるのです。

返済計画が立てにくい

変動金利は、金利変動によって毎月の返済額が変動してしまいます。住宅ローンの返済計画が金利変動に合わせて変わってきてしまうのです。これも変動金利の大きなデメリットと言えます。