住宅ローン減税、控除のまとめ

- 詳細

- 親カテゴリ: 住宅ローンの達人が教える

- カテゴリ: 住宅ローン減税/返済額削減

- 作者: 住宅ローン比較

- 参照数: 44791

住宅ローン減税、控除のまとめ

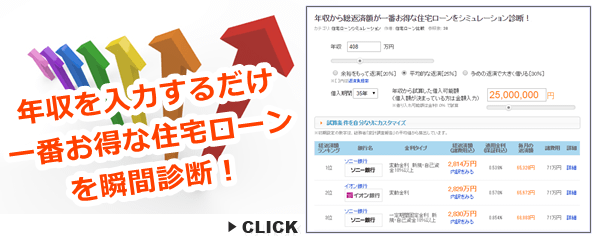

政権交代もあり、がぜん注目の集まる住宅ローン減税、住宅ローン控除。全体像を理解している方は意外と少ないのではないでしょうか?住宅ローン減税のことがこのページだけでわかるよう情報をまとめました。

住宅ローン減税とは?

住宅ローン減税とはその名のとおり、住宅ローンを利用している方の所得税を減税・控除してくれる制度のことをいいます。現時点では、所得税以外にも個人住民税からの控除もあわせてできるようになっています。10年間毎年控除できる形になっています。

そのため、もらえるものと勘違いされる方も多いのですが、支払うべき税金を値引きしてくれるサービスであることを理解しましょう。

※住宅ローン減税の制度概要は毎年見直しが入るため最新の住宅ローン減税の制度概要をチェックしておく必要があります。

住宅ローン減税で控除される金額と対象の税金

一般の住宅の場合

| 居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 各年の控除限度額 | 最大控除額 |

|---|---|---|---|---|

| 平成25年 | 2,000万円 | 1.0% | 20万円 | 200万円 |

| 平成26年1月~3月 | 2,000万円 | 1.0% | 20万円 | 200万円 |

| 平成26年4月~平成29年12月 | 4,000万円 | 1.0% | 40万円 | 400万円 |

認定住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅、認定省エネ住宅)の場合

| 居住年 | 借入限度額 | 控除率 | 各年の控除限度額 | 最大控除額 |

|---|---|---|---|---|

| 平成25年 | 3,000万円 | 1.0% | 30万円 | 300万円 |

| 平成26年1月~3月 | 3,000万円 | 1.0% | 30万円 | 300万円 |

| 平成26年4月~平成29年12月 | 5,000万円 | 1.0% | 50万円 | 500万円 |

上記の表の見方は、左が対象の居住年です。平成25年今年居住した方で、認定住宅(認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅、認定省エネ住宅)でない場合は、借入額の1%を10年間控除できる。ただし、最大控除額は200万円。という形になります。見てお分かりの通りに、平成26年4月から優遇されているのは、消費税が増税されるためです。また、政府として認定住宅の増加に力を入れているため、認定住宅も一般住宅よりも優遇されています。

住宅ローン減税で控除される税金

所得税、そして所得税から控除し切れなかった場合、住民税から最大97,500円の限度の中で控除される形になります。また、控除額は年末ローン残高の1.0%なので、毎年同じ額を控除されるわけではなく、毎年ローン残高が減っていけばそれに連れて控除額も減っていきます。

例 住宅ローン 2000万円の借入 35年間 金利2%で行った場合の減税額

| 年 | 元金残高 | 最大控除・減税額 |

|---|---|---|

| 2013年(平成25年) | 19,601,329 | 196,013 |

| 2014年(平成26年) | 19,194,610 | 191,946 |

| 2015年(平成27年) | 18,779,682 | 187,796 |

| 2016年(平成28年) | 18,356,379 | 183,563 |

| 2017年(平成29年) | 17,924,531 | 179,245 |

| 2018年(平成30年) | 17,483,968 | 174,839 |

| 2019年(平成31年) | 17,034,512 | 170,345 |

| 2020年(平成32年) | 16,575,984 | 165,759 |

| 2021年(平成33年) | 16,108,201 | 161,082 |

| 2022年(平成34年) | 15,630,976 | 156,309 |

| 合計 | - | 1,766,897 |

つまり、この控除額が所得税から引かれるわけです。

例えば、控除額が20万円の場合

年収450万 所得税5万円 住民税13万円の人

この年の控除額は所得税5万円+住民税9.75万円=14.75万円

→使い切れない。

年収700万 所得税15万円 住民税8万円の人

この年の控除額は所得税15万円+住民税5万円=20万円

→使い切れる。

という計算方法です。2013年現在では、上記の計算方式だと中堅所得層が住宅ローン控除を受けられないという形になってしまっているため、安倍政権が使いきれない部分の現金給付を検討しています。2013年の税制大綱では、消費税が8%に増税される平成26年4月~平成29年12月の期間は、この控除最大額が9.75万円→13.65万円と約4万円増加しています。

| 居住年 | 控除限度額 |

|---|---|

| 平成26年1月~3月 | 所得税の課税総所得金額等×5%(最高9.75万円) |

| 平成26年4月~平成29年12月 | 所得税の課税総所得金額等×7%(最高13.65万円) |

住宅ローン減税の適用条件

住宅ローン減税にも、適用条件が細かく規定されています。ここを見逃すと、住宅ローンの適用に入らなかったといって、悔やんでも悔やみきれません。確認しておきましょう。

控除対象借入金等の額

次の借入金等(償還期間10年以上)の年末残高

1.住宅の新築・取得

2.住宅の取得とともにする敷地の取得

3.一定の増改築等

注目すべきは、敷地の取得(土地の取得)に関しても住宅ローン減税の対象となることです。ただし、消費税は土地にはかからないため、土地付き戸建住宅を購入検討の人は住宅ローン減税の恩恵を得やすいのです。

対象住宅等

(主として居住の用に供する)

1.住宅の新築 床面積50平米以上

2.新築住宅の取得 床面積50平米以上

3.既存住宅の取得 床面積50平米以上

築後20年以内(耐火建築物は25年以内)又は地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合すること

4.増改築等 床面積50平米以上

注目すべきは床面積50平米と「居住の用に供する」という記述です。これは店舗や車庫などの部分は住宅ローンの対象範囲外ということです。ただし、代金のうち、建物部分と他のものの分の金額が区別できないようなものは対象内に含められると考えられています。正確には「家屋と併せて同一の者から取得する門や塀等で、その取得等の対価の額がきん少と認められる場合には、その門や塀等の取得等の対価の額を家屋の取得等の対価の額に含めて差し支えありません。」ということです。

明らかな店舗併設型や駐車場といったものには対応しないということと理解しましょう。

所得要件

合計所得金額 3,000万円以下

これはお金持ちの人は我慢してください。ということです。

その他の適用要件

1.新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

2.新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

3.10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務があること。

4.居住年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。

この中で注意が必要なのは、住宅ローンの借り入れ年数が10年以上である必要があるという点だろう。意外に見落としがちな項目である。

住宅ローン減税のよくある質問

中古住宅はどうなるの?

中古住宅も住宅ローン減税の対象になります。

適用要件は、ほぼ同じですが

○建築後使用されたものであること。

○マンションなどの耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたもの

○耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたもの

○贈与による取得でないこと。

○取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと

という条件が追加されます。

これは、耐震基準が変わったあとに建てられた物件であることと、親族からの贈与や購入でないことということで

す。

リフォームも適用になるの?

リフォームでも住宅ローン減税の対象になります。

適用要件は、ほぼ同じですが

○自己が所有し、かつ、自己の居住の用に供する家屋について行う増改築等であること。

○次のいずれかの工事に該当するものであること。

・増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事

・マンションなどの区分所有建物のうち、その人が区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事

・家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕

・模様替えの工事

・建築基準法施行令の構造強度等に関する規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕

・一定のバリアフリー改修工事

・一定の省エネ改修工事

○その工事費用の額が100万円を超えており、その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。

という条件が追加されます。

つまり、100万以上のリフォームでかつ、居住部分の工事費用であること、10年以上のローンを組むことなどが気をつけるポイントです。また、マンションの場合は区分所有の部分のみが対象になることに注意しましょう。

住宅ローン借換え後の住宅ローンは住宅ローン減税の対象になるの?

原則では対象にはなりません。

ただし、下記の場合は対象になります。

1 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。

2 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。

なお、住宅借入金等特別控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から一定期間であり、住宅ローン等の借換えによって延長されることはありません。これは当たり前で借換えをすれば、もう一度控除を受けられるというわけではないのです。

住宅ローン減税の申告方法

住宅ローン減税の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる区分に応じて必要書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出することが必要になります。

必ず確定申告が必要なため、忘れないようにしてください。平成23年分の所得税において住宅ローン控除の適用を受ける場合には、平成24年2月16日から3月15日までの申告期間中に確定申告をする必要があります。

年末調整で申告・納税が完了する給与所得者の場合、居住を開始した年分については確定申告が必要ですが、その翌年分以後については確定申告の必要はなく、年末調整によって住宅ローン控除の適用を受けることができます。 残りの住宅ローン控除の適用可能年分の「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」という用紙が税務署から送られてきます。

敷地の取得がない場合

1.住宅借入金等特別控除額の計算明細書

(国税庁ホームページよりダウンロードにより入手可能)

2.住民票の写し

(居住開始日がわかるもの)

3.住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

(金融機関から発行されるもの)

4.家屋の登記事項証明書、請負契約書の写し、売買契約書の写し

(購入価額や登記された面積がわかるもの)

5.源泉徴収票

(確定申告に必要)

敷地の取得がある場合は、上記に加えて

6.敷地の登記事項証明書

7.建築条件付で購入した敷地の場合は、敷地の分譲に係る契約書等

認定住宅の場合は、上記に加えて

8.長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し、認定低炭素住宅に該当するものであること等を明らかにする一定の書類

9.住宅用家屋証明書若しくはその写し又は認定長期優良住宅建築証明書

になります。インターネットからの確定申告も可能になっているので、正確にすすめていけば決して難しくない でしょう。